Die Landkartengalerie im Toskanatrakt

Die Landkartengalerie der Teilbibliothek Toskanatrakt bietet einen einzigartigen kunsthistorischen Schatz inmitten der Altstadt Salzburgs.

Einzigartig ist die „Galerie der Landkarten“ nördlich der Alpen aus der Zeit um 1600. Die Vorbilder stammen aus Italien und insbesondere dem Vatikan, dem Zentrum der klerikalen Macht. Dorthin unterhielten die Bauherren der Salzburger Residenz, Fürsterzbischof Wolf Dietrich von Raitenau und sein Nachfolger Marcus Sitticus von Hohenems, beste Kontakte.

Der Toskanatrakt

Der sogenannte „Toskanatrakt“ der ehemals fürsterzbischöflichen Residenz wurde zwischen 1605 und 1611 anstelle mehrerer Bürgerhäuser von Erzbischof Wolf Dietrich von Raitenau (1597 – 1612) neu erbaut. Dieser Neubau umschloss zwei Gartenhöfe, die mit Brunnenanlagen, Wasserspielen, Grotten, Figurennischen und einem Vogelhaus ausgestattet waren. Die „alte“ Residenz, angrenzend an den Residenzplatz, diente weiterhin als Repräsentationsbau und Regierungssitz; die neuen Höfe erhielten mit ihrer Ausstattung als Lustgärten eher privaten Charakter. Beide Höfe waren durch eine von schlanken Marmorsäulen getragene, nach beiden Seiten offene Sala terrena miteinander verbunden.

Eine Umgestaltung erfolgte Ende des 18.Jahrhunderts, als der letzte regierende Fürsterzbischof, Hieronymus Graf Colloredo, Teile abbrechen und entlang der Sigmund Haffner Gasse einen Neubautrakt errichten ließ. Im Zuge dieser Maßnahmen ging die künstlerische Ausstattung Wolf Dietrichs weitgehend verloren; im Vergleich dazu entstanden relativ nüchterne Verwaltungsgebäude, wobei die frühere Fassadengestaltung wieder aufgenommen wurde. Eine Aufwertung erfuhr dieser Bereich durch den 1859 aus Florenz vertriebenen Großherzog Ferdinand IV. von Toskana (namensgebend für diesen Bauteil), der 1867 von seinem Bruder, Kaiser Franz Josef I., hier eingewiesen wurde. Nach dem Auszug der Familie Habsburg-Toskana nach dem 1. Weltkrieg wurde der Toskanatrakt für Verwaltungszwecke adaptiert, ab 1922 war hier die Sicherheitsdirektion untergebracht.

Landkartengalerie

Vorbilder für die Landkarten

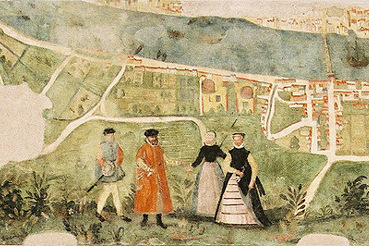

Papst Pius IV., Großonkel von beiden Fürsterzbischöfen, hatte die „Terza Loggia“ in seinen Privatgemächern mit Landkarten ausgestalten lassen. Genau in jener Zeit, als der junge Wolf Dietrich zur Ausbildung in Rom weilte, entstand die imposante „Galleria delle Carte Geografiche“ in den Vatikanischen Museen. Auf beeindruckenden 120 m Länge und 6 m Breite umrahmten an den Wänden vergoldeter Stuck und farbige Fresken mit Wappen, Allegorien und kleinen Figuren alle Regionen Italiens.

Obwohl wesentlich kleiner, ist in der Salzburger Landkartengalerie gleich halb Europa auf 23,5 m Länge und 5,1 m Breite vertreten – und über den Länderdarstellungen befinden sich Ansichten europäischer Städte wie Venedig, Prag, Paris oder London. Die Fresken waren einst ebenfalls prachtvoll umrahmt: Reste von vergoldetem Stuck und dekorative Malereien zwischen den Karten kamen bei der Restaurierung zum Vorschein. Zwei berühmte Sammlungen dienten als unmittelbare Vorbilder für die Salzburger Landkartengalerie:

Das „Theatrum Orbis Terrarum“ von Abraham Ortelius (1570 erstmals gedruckt) für die Darstellungen der Länder und der sechsbändige Atlas „Civitates Orbis Terrarum“ mit 530 Karten von Georg Braun und Franz Hogenberg (erschienen 1572 – 1617) für die Städteansichten. Künstler, wie die Antwerpener Joris und Jakob Hoefnagel, hatten auf Reisen durch halb Europa Zeichnungen als Grundlage für diese kostbare und einzigartige Sammlung angefertigt.

Die Universitätsbibliothek Salzburg besitzt neben diesen Werken auch einzelne Landkarten aus diesen Sammlungen, die aus dem Besitz Wolf Dietrichs stammen.

Die Landkartengalerie im Lauf der Jahrhunderte

Unstet verlief die Geschichte der Landkartengalerie nach der Säkularisierung des Erzstiftes Salzburg 1803. Nach zahlreichen Umbauten „residierte“ hier ab 1922 die österreichische Bundespolizei. Der Saal wurde für kleinere Büros mehrfach unterteilt, Öfen wurden eingebaut, Rohre und Elektroleitungen verlegt, die Wände mehrmals mit weißer Farbe übertüncht und eine Zwischendecke eingezogen, um Heizkosten zu sparen. An der Hofseite führten mehrere Türen zu einer Holzgalerie. Nach und nach geriet die Landkartengalerie der Erzbischöfe in Vergessenheit.

Wiederentdeckung

Groß war daher das Erstaunen, als 1986 bei Restaurierungsarbeiten an den Wänden im Toskanatrakt Teile von Landkarten wiederentdeckt wurden. Zwar wird in einem Rauminventar der Residenz von 1727 eine „Galerie der Landkarten“ erwähnt, dass damit allerdings Wandmalereien gemeint waren und nicht ein Raum mit Globen und Atlanten, war nicht mehr bekannt. Erst der Kunsthistorikerin Dr. Roswitha Juffinger gelang es, die mittlerweile nur noch archivalisch dokumentierte Pracht wieder real zu verorten und sie gab den Anstoß für die Freilegung eines kleinen Wandabschnittes. Die Sensation war perfekt, als dahinter der Plattensee zum Vorschein kam. Rasch fiel die Entscheidung des Bundesdenkmalamts, dieses einzigartige Kulturjuwel zu restaurieren.

Restaurierung

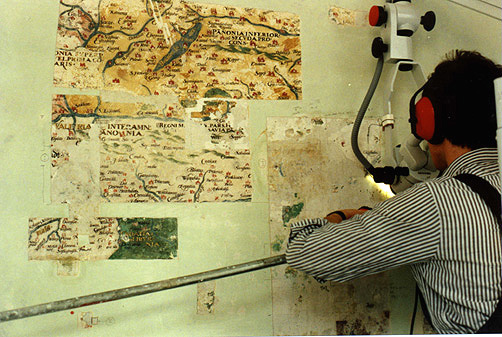

Eine für Wandmalerei untypische Technik, die Ausführung der Landkarten in Secco-Malerei, stellte die Restaurierungsarbeiten vor große Probleme: die nachträglich aufgetragenen weißen Farbschichten waren eine starke Bindung mit den darunter liegenden wertvollen Malereien eingegangen. Erst nach zahlreichen Experimenten fand man eine geeignete Methode, die Übermalungen zu entfernen und die wertvollen Farbpigmente freizulegen und am Untergrund zu fixieren. Mit Feinschleifgeräten wie Zahnarztbohrern, Skalpellen, Ultraschallnadeln und speziellen Glasfaserpinseln wurde unter Lupe und Mikroskop Schicht für Schicht abgetragen. Diese diffizile Präzisionsarbeit bedingte einen enormen Zeitaufwand: Für einen Quadratmeter waren bis zu 800 Arbeitsstunden notwendig.

Einblick in die Restaurierungsarbeiten.

Wertvolle Farben

Azurit und Lapislazuli für Blau, Malachit für Grün, Zinnober und Cochenille für Rot: Über 20, teilweise exorbitant teure Farbpigmente waren zum Einsatz gekommen – großzügig hatte der Fürsterzbischof den Auftrag finanziert. Doch diese wertvollen Farbstoffe büßten ihre natürliche Leuchtkraft teilweise wieder ein, weil sie oft mit gewöhnlichen Pigmenten (Erdfarben, Lampenruß, Bleipigmenten) vermischt wurden. Ziel der Restaurierung war es, die Lesbarkeit der Landkarten zu gewährleisten und Fehlstellen möglichst umfassend zu integrieren. Die Kosten der 1994 abgeschlossenen Renovierung betrugen etwa 1,8 Millionen Euro.

Landkartengalerie Details

Führungen durch die Landkartengalerie

Für allgemein interessierte kleinere Gruppen bieten wir Führungen nach vorheriger Terminvereinbarung an. Diesbezügliche Anfragen senden Sie bitte per Mail an:

Mag.a Renate Schönmayr

E-Mail: renateFS6JuUI.schoQAaKd.CenmayVTpjlzwr@plzw09cYvus.09cYvHFac.HFS6JuUatw09cYvH

Für Gruppenführungen gilt es folgende Vorgehensweise zu beachten:

- Anmeldung – Nur nach Voranmeldung per Mail an ub.salL6n8wNTzburg@izRIs7@plus.ac.VXgWkDJatL6n8wNT (bitte im Betreff Terminanfrage Gruppenführung anführen) kann eine Führung stattfinden.

- Gruppengröße – Die maximale Gruppengröße liegt bei 15 Personen. Pro Standort können maximal 2 Gruppen gleichzeitig durchgeführt werden.

Unangemeldete Gruppen können wir leider nicht berücksichtigen und behalten uns vor diese abzuweisen.